축문이란 제례나 상례 때 신에게 축원을 드리는 글.

예서에 따르면, 의식에 쓰이는 글을 축문·축사(祝辭)·고사(告辭)로 구분하고 있다. 일반적으로 이 세 가지를 모두 축(祝)이라는 말로 구별 없이 사용해 왔다. 그러나 엄밀하게 구분하면 축문만이 신에게 축원을 드리는 글이다. 축사는 신에게 드리는 글이 아니고 의식을 행한 사람에게 드리는 글이며, 고사는 어떤 사실을 신에게 고하는 글이다. 축문은 신을 대상으로 행하는 의례 때에만 사용된다.

그러나 많은 의례 중에서도 상례와 제례에만 축문이 있다. 관례와 혼례에는 고사와 축사만 있을 뿐이고, 축문은 없다. 축문의 일반적인 서식을 소개하면, 먼저 축문을 올리게 되는 시간을 명시한다. 그 형식은 왕조의 연호를 먼저 쓰고, 다음에 세차(歲次: 간지)에 의하여 정한 해의 차례를 쓰고, 다음에 월·일을 쓴다.

그러나 오늘날에는 왕조의 연호는 없이 세차부터 쓴다. 세차와 월·일에는 모두 간지로 명시한다. 시간을 명시한 다음에는 축문을 올리는 사람의 신분을 밝힌다. 벼슬이 있으면 먼저 관직을 쓰고 이름을 쓴다.

또 조상에게 올리는 축문일 경우는 몇대 손 혹은 현손·증손·손 등으로 제사의 대상과의 관계에 따라 표시하고, 그 대상이 아버지일 경우는 효자라고 표기한다. 상례의 경우에는 상주의 처지에 따라 애자(哀子)·고자(孤子)·고애자(孤哀子) 등으로 표기한다.

제주(祭主)의 신분을 밝힌 뒤에는 제사의 대상을 밝힌다. ‘토지의 신’ 혹은 고조고(高祖考)·증조고(曾祖考) 등으로 밝히고, 조상이 관직이 있을 경우는 그 관직을 밝히고, 그 아래 부군(府君)이라 하고, 고위(考位) 옆에 비위(妣位)를 나란히 기록한다.

그 다음에는 제사를 올리는 사실을 기록한다. 그리고 “정성스레 제물을 바치오니 흠향하옵소서.” 하는 말로 끝맺는다.

축문은 크게 나누어 상례와 제례의 축문이 있다. 상례의 경우, 개기축문(開基祝文)과 산신축문(山神祝文)·반혼축문(返魂祝文)·우제축문(虞祭祝文)·졸곡축문(卒哭祝文) 및 부제(祔祭) 때의 축문, 소상(小祥) 때의 축문, 대상(大祥) 때의 축문, 담사(禫祀) 때의 축문 등이 있다.

묘를 쓰기 위하여 토지신에게 제사지낼 때 드리는 개기축문을 참파축문(斬破祝文)이라고도 한다. 산신축문은 무덤을 이룩한 뒤 산신에게 제사지내며 드리는 축문이다.

반혼축문은 평토축문(平土祝文)이라고도 하는데, 신주(神主)를 만들어 장지에서 돌아올 때 지내는 제사, 즉 반혼제에서 드리는 축문이다. 이 축문은 망자에게 드리는 것으로, “신주가 이루어졌으니 엎드려 바라옵건대 존령(尊靈)께서는 옛것을 버리고 새것에 따라 이에 의지하소서.”라는 내용이다.

여기서 옛것을 버리고 새것을 따른다는 것은 혼백을 버리고 신주를 따른다는 의미이다. 우제축문은 상례의 여러 차례 중 우제 때 망자에게 드리는 것이다. 우제에는 초우(初虞)·재우(再虞)·삼우(三虞)가 있으며, 각기 다른 축문이 있다. 졸곡축문은 망자에게 졸곡이 되었음을 고하는 축문이다.

부제 때의 축문은 부제가 졸곡제를 지낸 다음날 신주를 사당의 선조 신주와 함께 모실 때 올리는 제사이므로, 새로 신주를 사당에 모실 때 고하는 것을 말한다.

이 때는 신주를 할아버지 신주 옆에 모시기 때문에 새로 모시는 신주 할아버지의 신위에 드리는 축문과 새로 모시는 신위에 드리는 축문이 있다. 소상 때의 축문은 망자의 신위에 소상임을 고하는 축문이다.

대상 때의 축문은 소상 때의 축문과 대체로 같으나 대상임을 알리는 대목이 다르다. 담사 때의 축문은 대상 후 100일째 되는 날 망자의 신위에 담제가 되었음을 고하는 축문이다.

상례가 간소화된 오늘날에는 축문의 종류도 간소화되어 상가의 형편에 따라서 삼우제만 지내고 탈상하는가 하면, 100일 탈상도 하기 때문에 그 뒤의 축문도 당연히 없어지게 되었다. 제례의 축문에는 기제사(忌祭祀)의 축문과 시제(時祭)의 축문, 묘제(墓祭)의 축문 등이 있다.

기제사의 축문은 조상의 돌아가신 날을 기념하여 지내는 제사 때 드리는 축문이다. 유가(儒家)에서는 4대봉사를 하기 때문에 제사의 대상에 따라 축문의 기재방식도 약간의 차이가 있다.

제사의 대상을 기록하는 부분에서 대상이 4대조일 경우에는 현고조고(顯高祖考)라 하고, 관직을 지냈으면 그 관직을 기록하고, 관직이 없으면 처사(處士) 혹은 학생(學生)이라 쓴 다음 부군(府君)이라고 쓴다. 제사를 지내는 주체를 밝히는 부분에서는 고조부이면 효현손(孝玄孫), 증조부이면 효증손, 조부면 효손이라고 쓴다.

그리고 축문의 내용 중에 조부 이상일 때는 “그리운 마음을 금할 길이 없습니다[不勝永慕].”를, 아버지는 “망극할 따름입니다[昊天罔極].”라고 쓴다.

시제 때의 축문은 봄·여름·가을·겨울의 중간달의 정일(丁日)이나 해일(亥日)에 지내는 제사 때 조상의 신위에 드리는 축문이다. 오늘날 민간에서는 정월 초하루와 추석에 지내는 차례가 이에 해당한다.

축문의 주요 내용은 계절이 바뀌었음을 알리는 것인데, 봄에는 “봄이 되었습니다[時維仲春].”를, 가을에는 “가을이 되었습니다[時維仲秋].”로 고친다. 묘제때의 축문은 4대조 이상의 조상의 묘소에 가서 제사를 지낼 때 드리는 것이다.

축문이 의례에 수용된 시기는 중국예법의 수용시기와 같음을 알 수 있는데, 예서에 중국의 유교적인 예법, 즉 주자의 『가례(家禮)』의 절차에 고축(告祝)이 들어 있으며, 축문의 서식도 밝혀져 있기 때문이다.

이렇게 본다면 축문의 수용, 사용시기도 『가례』가 수용된 고려 말로 볼 수 있다. 그리고 지방에 따라서는 관행상의 차이가 있다. 제례 중에서 기제와 시제에는 축문을 사용하지 않고 묘제 때만 축문을 사용하는 지방도 있으며, 일반적으로는 축문을 사용하고 보관하였다가 다음에 사용하는 집도 있다.

축문은 ‘고축’이라 하여 의례의 한 절차에 포함되어 있으며, 신에 대한 숭앙의 내용으로 한국인의 신관(神觀) 및 신과 인간의 관계를 구명할 수 있는 좋은 자료이다.

참고문헌

- 『주자가례(朱子家禮)』

- 『상례비요(喪禮備要)』

- 『사례편람(四禮便覽)』

- 『상변통고(常變通攷)』

- 『가례원류(家禮源流)』

- 『한국민속대관』1(고려대학교 민족문화연구소, 1980)

[네이버 지식백과] 축문 [祝文] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원

◈ 제사의 절차와 축문

신주를 교의에 봉안하고 나면 이제 제사의 본 절차로 들어간다. 의례의 순서를 적은 홀기笏記의 창홀唱笏없이 진행된다. 홀기는 제관들이 많이 참례하는 묘제나 서원향사에서만 사용한다고 한다. 참사자들 모두가 의례절차를 숙지하고 있기 때문에 사당이나 정침에서 지내는 제사에서는 사용하지 않았다고 한다.

의례절차는 일반 기제사의 순서와 같이 참신->강신->초헌 ․ 독축->아헌->종헌->유식->합문->계문 ․ 진다->사신->납주의 순으로 진행된다.

○ 참신參神

참신은 제사에 참여한 사람들이 합동으로 신에게 참배하는 의식이다. 지정된 자리에서 일제히 두 번씩 절한다. 신주에는 항상 신이 깃들여 있는 것으로 생각하기 때문에 먼저 인사를 드리는 것이다. 조상신과 후손들의 첫 대면 인사이다.

○ 강신降神

강신은 제사 드릴 신을 강림케 하는 의식이다. 분향焚香, 뇌주酹酒, 재배再拜의 순으로 진행된다. 분향은 향을 피워 천상에 있는 혼魂을 부르고 뇌주는 강신술을 모사에 부어 땅 속에 있는 백魄을 불러 혼백魂魄을 합치시키는 상징적 의례이다

주인은 향안 앞에 나아가 향을 세 번 사르고 두 번 절한다. 다시 주인이 향안 앞에 꿇어앉으면 좌집사는 잔반을 들고 종손의 왼편에 꿇어앉고, 우집사는 주전자를 들고 주인의 오른편에 꿇어앉는다. 주인이 좌집사로부터 잔반을 받아들면 우집사가 술잔에 술을 따루어 준다. 주인은 술을 모사에 세 번에 나누어 붓고 일어나 두 번 절한다. 향은 향나무로 만든 목향이고 술은 청주를 사용하였다.

제사의례에서 참신을 먼저하느냐 강신을 먼저하느냐는 예로부터 많은 논란이 되어왔고 지금도 가문에 따라 일정하지 않다. 일반적으로 지방紙榜으로 제사를 지내는 경우에는 신을 내리게 하는 강신례를 먼저 하고 난 다음 참신례를 행한다. 그러나 사당에 신주를 모시고 있는 경우에는 신주는 조상의 영혼이 깃들여 있는 표상으로 생각하기 때문에 참신례를 먼저 행한다. 그러나 참신한 후에 다시 신을 내리게 하는 강신례를 행하는 수순은 논리적으로 잘 이해가 되지 않는다. 예서의 규정에도 제사의 종류에 따라 강신과 참신의 순서가 서로 다르게 되어 있어 난해한 부분이다. 기제나 묘제 등에서는 참신 후에 강신하는 순서로 되어 있는 반면, 사당에서 정월 초하루와 동지, 매달 초하루와 보름에 지내는 참례參禮 의식이나 청명, 한식, 단오, 중양 등 속절에 올리는 천신제薦新祭 때에는 강신을 먼저하고 참신을 나중에 하는 순서로 규정되어 있다. 지금은 사당이 있는 종가에서나 드물게 선참신先參神 ․ 후강신後降神의 유례를 볼 수 있다.

○ 초헌初獻

초헌은 신에게 첫 번째 잔을 올리는 의식이다. 초헌은 반드시 주인이 행하며 헌작獻爵, 제주祭酒, 진적進炙, 독축讀祝, 재배再拜의 순서로 진행된다.

주인은 먼저 관세위에 가서 손을 씻고, 고위전에 놓인 잔반을 내려 향안 앞에서 동향하여 서면, 우집사가 서향하여 서서 잔에 술을 따른다. 주인이 잔반을 받들어 원래의 자리에 올리고 난 다음, 비위의 잔반도 고위와 같은 방법으로 올린다.

잔을 올리고 나서 향안 앞에 서면 좌우 집사는 다시 고위와 비위의 잔반을 내려 각각 주인의 좌우에 선다. 주인과 집사는 함께 꿇어앉는다. 주인은 먼저 좌집사로부터 고위의 잔반을 받아 모사에 조금씩 세 번에 나누어 붓고 집사에게 주면 좌집사는 원래의 자리에 다시 올린다. 비위의 잔반도 같은 방법으로 제주祭酒한 후 우집사로 하여금 비위전에 잔을 올린다.

헌작한 다음에는 육적肉炙을 적상炙床 위에 올린다. 적炙은 헌작 때마다 안주용으로 바꾸어 올리는 특별메뉴이다. 쇠고기를 익히지 않고 날것을 올리고 그 위에 사지 두 가닥을 걸쳐놓았다.‘혈식군자血食君子’라 하여 문묘나 서원에 배향된 유현의 제사에는 날고기를 올린다. 적상은 적을 올리기 위하여 1차 진설 때에 제상의 가장 중심이 되는 자리에 조그만 상을 미리 준비해 두었다. 다음에 좌우 집사가 메와 국그릇의 뚜껑을 열고 수저를 시접 위에 바르게 놓는다. (삽시정저)

다음은 대축(축관)이 주인의 왼편에서 주인을 향하여 꿇어앉아 축문을 낭독한다. 출주 고사 때는 주인이 직접 고하였는데 이번에는 축관이 대신하였다. 이 때 참사자는 모두 부복하여 선조의 덕을 추모한다.

축문은 신위께 오늘 제사를 올리게 된 사유를 고하는 내용으로 제사의 핵심이며 정점부분이다.

維歲次癸未八月癸酉朔初三日乙亥

유세차계미팔월계유삭초삼일을해

孝玄孫善元敢昭告于

효현손선원감소고우

顯十四代祖考嘉義大夫刑曹參判 贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領

현십사대조고가의대부형조참판 증대광보국숭록대부의정부영의정겸영

經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事世子師諡文元公府君

경연홍문관예문관춘추관관상감사세자사시문원공부군

顯十四代祖妣 贈貞敬夫人昌寧曺氏 歲序遷易

현십사대조비 증정경부인창녕조씨 세서천역

顯十四代祖考 諱日復臨 追遠感時 不勝永慕 謹以淸酌庶羞 恭伸奠獻 尙

현십사대조고 휘일부림 추원감시 불승영모 근이청작서수 공신전헌 상

嚮

향

아래는 한글 축문.

OO년 8월 3일, 14대손 선원은

높으신 14대조 할아버지 가의대부 형조참판을 역임하시고 대광보국숭록대부 의정부영의정 겸 영경연 홍문관 예문관 춘추관 관상감사 세자사로 증직되신 문원공 부군과 14대조 할머니 증정경부인 창녕조씨께 감히 고하옵니다.

해의 차례가 바뀌어 14대조 할아버지의 기일이 다시 돌아오니, 지난 날의 감회가 깊고 깊어 추모하는 마음 금할 길이 없습니다. 이에 삼가 맑은 술과 여러가지 음식을 차려 제향을 올리오니 흠향하시옵소서

|

한문 축문의 예(부친제사)

|

축문 낭독이 끝나면 모두 일어난다. 주인은 두 번 절하고 일어나 제자리로 돌아간다. 좌우 집사는 고위와 비위의 잔반을 내려 술을 비우고 적상 위의 육적을 내린다. 집사들이 철주撤酒할 때 주인은 퇴줏그릇을 들고 서서 받는다.

○ 아헌亞獻

아헌은 신위께 두 번째 술잔을 올리는 의식이다.『주자가례』를 비롯한 예서에서 모두 아헌은 주부가 하는 것으로 규정되어 있으나 보통 형제들이나 가까운 친척 중에서 행한다. 잔을 올리는 의식은 초헌 때와 같다. 다만 축문 낭독이 없고 헌작 후에 육적 대신에 어적을 올린다.

○ 종헌終獻

종헌은 신위에게 세 번째 잔을 올리는 순서로 삼헌三獻이라고도 한다. 종헌은 주인의 동생이나 장남, 또는 다른 친지 중에서도 할 수 있다. 종헌의 절차는 아헌 때와 같다. 다만 어적 대신에 계적을 올리고 종헌 후에 술잔과 적을 내리지 않고 그대로 둔다.

○ 유식侑食

유식은 신에게 음식을 드시도록 권하는 절차이다. 주인은 첨작添酌하고 집사들은 삽시정저揷匙正箸한다. 첨작(또는 첨잔)은 종헌 때에 올린 술잔에 술을 가득 채우는 것으로 식사하면서도 반주로 술을 더 드시라는 의미이다. 주인은 주전자를 들고 고위와 비위의 술잔에 술을 가득 채운다. 삽시정저는 식사를 하시도록 숟가락을 메 그릇 중심에 꽂고 젓가락을 시접 위에 가지런히 놓는 것을 말한다. 이 때 숟가락 안쪽이 동쪽을 향하게 하고 젓가락 손잡이가 서쪽이 되게 한다.

주인은 향안 앞에 나아가 두 번 절하고 물러난다.

○ 합문闔門

합문은 신이 안심하고 식사할 수 있게 문을 닫고 기다리는 절차이다. 대청마루에 제청을 마련하였기 때문에 문을 닫는 대신 병풍을 앞으로 둘러서 제상을 가리고 주인 이하 참사자들은 모두 툇마루에 나와 대기한다. 조상이 식사하시는데 자손이 쳐다보는 것이 결례라고 생각해서 자리를 비켜드리는 것이다. 식사하는 시간은 구식경九食頃이라 하여 밥을 아홉 숟갈 먹는 시간이라고 한다.

○ 계문啓門 ․ 진다進茶

계문은 식사가 끝났으므로 다시 문을 열고 제청으로 들어가는 것을 말한다.

합문 후 5~6분 후에 축관이 기침을 세 번 하면 모두 제청으로 들어가 병풍을 원래대로 펼친다. 다음에 국그릇을 내리고 숭늉을 올린다. 참사자들은 조용히 손을 앞에 모으고 머리를 숙인다. 이어서 수저를 내리고 메의 뚜껑을 덮는다.

○ 사신辭神

사신은 신을 보내드리는 작별인사이다. 참사자 모두가 각자의 위치에서 일제히 두 번 절한다. 주인은 신주에 다시 도자를 씌우고 주독의 뚜껑을 닫은 다음 두 손으로 앞가슴에 정중히 모시고 사당으로 올라가 감실에 원래대로 모신다. 축관은 축문을 향로에 태운다. 이로써 모든 예가 끝나고 철상하여 조상이 흠향한 음식을 후손들이 음복한다.

< 아버님 기제 축문 > ( 기일 : 2013년 음력 1월 25일 )

[한글]

유세차 계사년 정월 스므닷새

아들 ○○(이름) 는

돌아가신 아버님께 고하옵니다.

해가 바뀌어

아버님 돌아가신 날을 다시 맞아

지난 옛날을 생각하니

그 은혜 하늘처럼 높고 넓어

헤아릴 길이 없사옵니다.

삼가 맑은 술과 몇가지 음식으로

정성을 다하여 제를 드리오니

흠향하시옵소서.

부친 지방 쓰는 법

가로 약 6cm, 세로 약 25cm의 흰 종이를 세로로 반을 접어 모서리를 자르면 비석 모양이 됩니다.

반으로 접었던 가운데 음곽 선을 따라 세로쓰기로 아래와 같이 씁니다.

부친 지방

顯考學生府君 神位

현고학생부군 신위

부친 축문 쓰는 법(2013년 음 4월 23일 기준)

흰 백지에 씁니다.

維 歲次 癸巳 四月 丙子朔 二十三日 乙未

유 세차 계사 오월 병자삭 이십삼일 을미

孝子 ㅇㅇ 敢昭告于

효자 ㅇㅇ 감소고우

顯考學生府君 歲序遷易

현고학생부군 세서천역

諱日復臨 追遠感時 昊天罔極

휘일부림 추원감시 호천망극

謹以 淸酌序羞 恭伸奠獻 尙

근이 청작서수 공신전헌 상

饗

향

위 효자 00 부분은 제주의 이름을 씁니다.

지방이나 축문은 제사가 끝나면 불살라 태우는 게 원칙이나,

다시 써도 무방합니다. 다만 지방 대신 사진으로 써도 무방합니다.

축문은 제사 지내는

해와

삭일,

달,

일 등의 간지(일진)이 해마다 다르므로

고쳐써야 합니다.

예를들면

축문

維 歲次 癸巳 月 丙子朔 二十日 乙未에서

오래는 계사이라 썼지만 내년엔 갑오년이므로 甲午 四월이라 쓰는데...

초하루를 뜻하는 삭일 즉,

내년 음력 四월 二十三日의 간지도 해마다 다르며

내년 음력 4 월 2십3일의 간지도 해마다 다르기 때문입니다.

모쪼록 어머님 영전에 정성을 다 하시고

그 음덕으로 발복하시길 발원합니다.

모친지방

顯비孺人 ㅇㅇㅇ氏 神位( 예: 김해 김씨))

현비유인 ㅇㅇㅇ씨 신위

축문

維 歲次 庚寅 十二月己未朔初四日壬戌

孝子ㅇㅇ 敢昭告于(아들 이름)

顯비孺人 ㅇㅇㅇ氏 歲序遷易(어머니의 본관과 성:예 김해김씨)

諱日復臨 追遠感時 昊天罔極

謹以淸酌庶羞 恭伸奠獻 尙

饗

유 세차 경인 십이월기미삭초사일임술

효자 ㅇㅇ 감소고우

현비유인 ㅇㅇㅇ씨 세서천역

휘일부임 추원감시 호천망극

근이청작서수 공신전헌 상

향

< 설명 >

1. 한글 토는 편의상 붙여 놓은 것입니다.

2. 위 축문은 어머님께서 생존해신 경우의 '아버님 기제 축문'입니다.

( 두 분 모두 안 계신 경우에는 축문 내용이 조금 다릅니다.)

3. '孝子 ○○'난의 '○○'에는 아드님의 이름 두 글자를 써 넣으십시오.

( 아드님의 이름은 겸양의 의미로 조금 작게 쓰기도 합니다.)

4. 顯(현)과 饗(향)자는 다른 줄보다 한 글자정도 올려 쓰십시오.

5. 순 한글의 축문이 필요할 경우에는 위의 [한글] 축문을 써도 됩니다.

< 참고 >

비록 기제사를 올리는 시간이 집안마다 다르다고는 하지만

"기제사"는 돌아가신 날인 "기일"에 지내는 제사이므로

기일이전에 지내도 안되고, 기일이 지나서 지내도 안됩니다.

기일의 전날 저녁에 제사 준비를 한 다음, 밤 12시(24:00)를 지나

기일의 새벽 1시(01:00) 이전에 지내야 합니다.

( 간혹 기일 전날밤을 "제삿날"이라고 하여 제사를 올리라고 주장하는 분이 있어 부언해 둡니다.)

만일 현대생활의 편의상 부득이 기일의 새벽에 제사를 올릴 수 없을 경우에는

기일날 해가 진 다음 저녁 7시 ~ 9시경에 지낼 수 밖엔 없을 것입니다.

( 이렇게라도 해야 기일을 넘기지 않고 기제사를 지낼 수 있기 때문입니다.)

* 돌아가신 날[=기일]에 지내는 제사이므로 '기제사'라고 하며

제사는 기일 이전에 지내면 안되고, 기일을 지나서 지내도 안되겠지요.

축문에는 이 '기일'을 표기해야 합니다.

* 가문마다 조금씩 다르기는 하지만, 일반적으로

제사는 기일전날 저녁에 준비를 한 다음, 밤 12시가 지나

기일의 새벽 01:00시 이전에 지내는 것입니다.

* 보통 기일 전날 제사 준비하는 날을 '제삿날'이라고들 하므로

질문 내용만으로는 '기일'이 불분명합니다.

아래의 답변은 기일을 가상하여 두가지로 올려 드립니다.

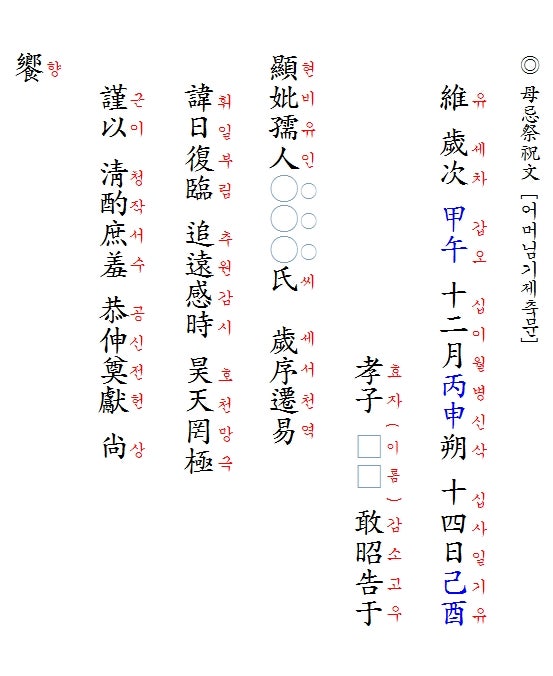

< 축문 1 > ~ 기일이 12월 14일인 경우

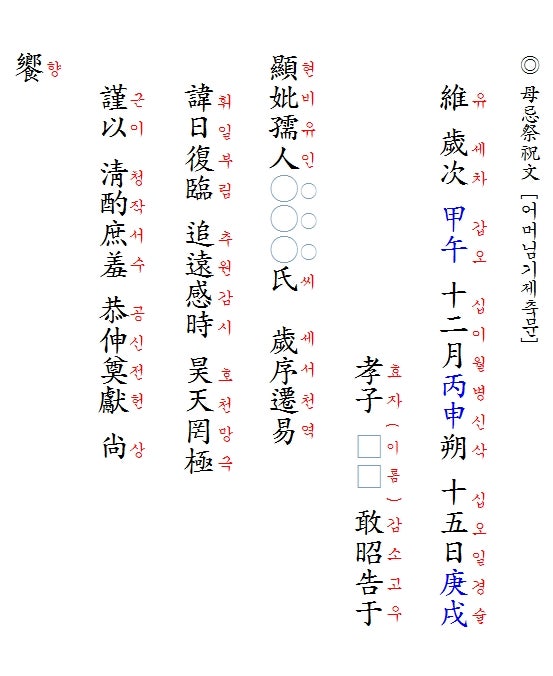

< 축문 1 > ~ 기일이 12월 15일인 경우

< 어머님 기제 축문 1 > ( 기일 : 12월 14일자 )

************************************************************************

< 어머님 기제 축문 2 > ( 기일 : 12월 15일자 )

< 설명 >

1. '孝子□□'의 '□□'에는 아드님 이름 두 글자를 써 넣으십시오.

( 이름은 겸양의 뜻으로 좀 작게 쓰기도 합니다.)

2. '孺人○○○씨'의 '○○○'에는 어머님의 '본관과 성씨'를 적어 넣으십시오.

( 예 : 淸州韓氏(청주한씨), 全州李氏(전주이씨)...등)

3. 위 답변의 축문은 '이미지'로 되어 있으므로

직접 프린트를 하거나, 다른 곳에 옮겨 프린트를 할 수 있습니다.

( 우측 마우스 이용! )

'지혜롭게 사는길' 카테고리의 다른 글

| ‘21일 법칙’ 지켜야 나쁜 습관 고친다 (0) | 2017.01.03 |

|---|---|

| 황혼이혼 남성 분노·외로움 커…자녀 관심이 ‘생명줄’ (0) | 2016.12.09 |

| [반퇴시대 재산리모델링] 중소기업 이직한 50대 회사원, 급여 줄어 노후대책 걱정인데… (0) | 2016.10.12 |

| [반퇴시대 재산리모델링] 집 두채 가진 40대 자영업자 부부, 오래된 아파트·토지 매각 고민 (0) | 2016.10.12 |

| [한마당 염성덕] 생애 마지막 여행 (0) | 2016.10.08 |